「ワガママ」を尊重するZIK様が実現した、新たなブランドの形。

企業にとって、ブランドは単なるロゴや名称以上の意味を持ちます。

それは組織の価値観を可視化し、社内外の共感を生むための重要な要素。

マーケティングソリューションを中心に、企業の採用やブランド構築を支援する株式会社ZIK(以下、ZIK)は、企業の存在意義を明確にし、共感を生むブランドへと進化するためのリブランディングを決断しました。

「ワガママを追求できる大人を増やす」というビジョンのもと、自社の価値観を言語化し、社内外に浸透させることを目指しました。本記事では、そのリブランディングの背景と、組織や採用活動にもたらした変化について、ZIK代表の 前田 啓太 様、CSO(最高戦略責任者)の 中岡 一樹 様にお話を伺います。

🔗株式会社ZIK コーポレートサイト

1. 利益を超えた価値を追求するための挑戦

どのような想いと背景でリブランディングに踏み切ったのか、代表の前田様の言葉で振り返ります。

ーリブランディングを決断した背景を教えてください。

前田様:

きっかけの一つは、『ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則』という本を読んだことでした。そこに「会社の経営目的を利益に置くのではなく、存在意義を定めることが重要だ」と書かれていて、非常に共感しました。利益は企業にとって必要不可欠ですが、それが唯一の目的になってしまうと、長期的な成長は難しいと感じるようになったんです。また、当時社内でも「自分たちの軸とは何か?」という議論が活発になっていました。ZIKには、もともとお金のためだけではなく、自分の信念を大切にして働くメンバーが多かったんです。だからこそ、「利益を追求するだけでなく、自分たちの存在意義やミッションを明確にすべきだ」という共通認識が生まれました。

ー旧ブランドにはどのような課題がありましたか?

前田様:

旧社名(株式会社BrandingCreation)は英語表記が長く、覚えにくいという課題がありました。さらに、企業としてのビジョンが明確でなかったため、社員の間でも「何を目指しているのか?」という共通認識が持ちづらかったのです。特に課題となったのが採用活動でした。求職者に対して「なぜZIKを選ぶのか?」という明確な理由を提示できず、給与や福利厚生といった条件面での比較に終始してしまっており、結果的に「会社としての存在意義が伝わらず、求める人材とのマッチングが難しい」という状況に陥っていました。

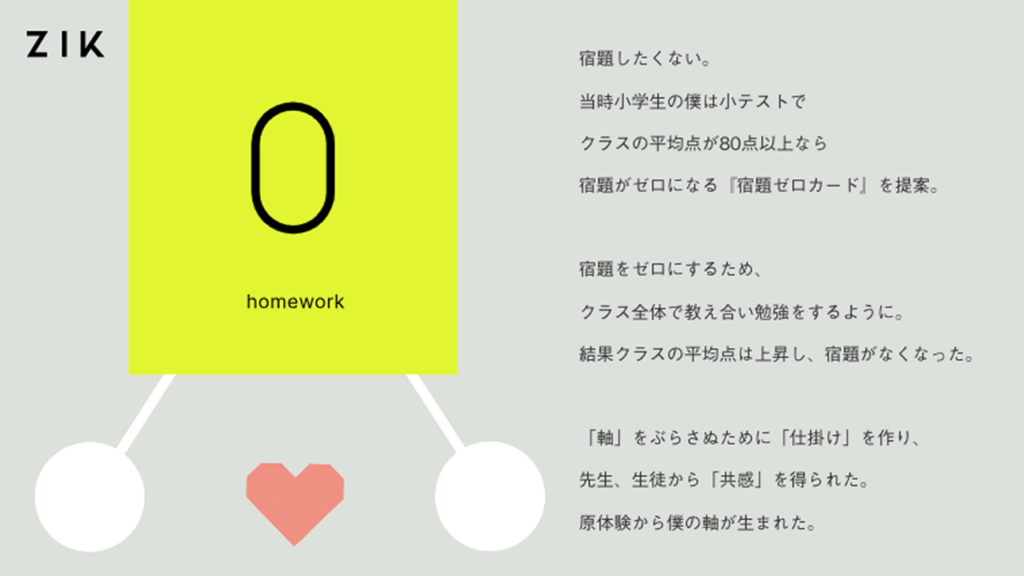

ー会社名のZIK(軸)という考え方はどこから生まれたのですか?

前田様:

小学生の頃、僕は「宿題ゼロカード」という仕組みを提案しました。クラス全員の平均点が80点を超えれば宿題がなくなるという制度で、結果的にみんなで教え合い、成績も向上しました。この経験を通じ、「自分の軸を持ち、仕掛けを作ることで周囲の共感を得られる」ことを学びました。この考えは、ZIKのリブランディングにもつながっています。「ワガママ」を単なる個人の主張ではなく、共感を生む仕組みとして社会に浸透させたいと考えました。

2. 採用の軸を見失い、条件競争に陥っていた採用活動

企業の存在意義が明確でないと、採用活動においても条件面でしか差別化できないーーZIKが直面していた採用の課題と、それを変えるためにGEKIに依頼した理由を伺いました。

ー採用活動において、当時感じていた課題は何かありましたか?

前田様:

リブランディング前、ZIKの採用活動は給与や休日などの条件面での勝負になってしまっていました。求職者との面談においても条件面の質問が多く、企業としての魅力を伝えることが難しい状況でした。その理由は、会社の「存在意義」や「企業としての軸」が明確に言語化されていなかったから。自社の価値観やミッションを明確に打ち出せないと、採用市場では条件面でしか比較されなくなる。結果的に「他社と何が違うのか?」という問いに対して、明確な答えを持てていませんでした。そこで、採用においても「何を大事にしている会社なのか?」を伝えられるブランドを作る必要があると考えました。

ーGEKIを知ったきっかけと、依頼を決めた理由を教えてください。

中岡様:

STUDIOでコーポレートサイトを作ることを考えていたとき、STUDIO DESIGN AWARDの受賞作品を見たのが最初のきっかけです。そこにGEKIさんの作品があり、デザインの美しさはもちろんですが、それ以上に「思いをデザインに落とし込む力」を感じました。単なる見た目のクオリティではなく、企業の背景やストーリーをしっかり汲み取っているのが伝わってきたんです。

そこからGEKIさんの他の事例も調べてみると、どの案件もクライアントの想いを言語化し、ブランドのアイデンティティを作り上げることに長けていると感じました。「ワガママを追求する」というコンセプトも、単なる自己主張ではなくブランドとして昇華できるのではと思い、話を聞いてみたいと考えました。

ー実際にGEKIと話してみて、どういった印象を持ちましたか?

前田様:

初回の打ち合わせの時から、寄り添ってくれる会社だと感じていました。ただデザインを作るのではなく、「この会社の価値をどう伝えるか?」という本質的な部分に向き合ってくれていたんです。特に印象的だったのは、ただ「どういうデザインにしたいか?」ではなく、「なぜリブランディングが必要なのか?」「ワガママとはどういうことなのか?」と、核心に迫る問いを投げかけていただいたこと。それによって、僕たち自身も考えを整理することができましたし、このプロジェクトは単なるデザイン変更ではなく、会社の本質を見つめ直す機会になると確信しました。

3. 「ワガママ」をどうブランドとして昇華させるか

企業理念をブランドへと昇華させるため、どのような試行錯誤があったのでしょうか。ZIKが社名変更を決断するまでのプロセスに迫ります。

ー「ワガママ」という概念をブランドとして表現する上で、どのような議論がありましたか?

前田様:

「ワガママを追求する」というコンセプトをどのように表現するかが、最も難しい課題でした。ただ「ワガママでいい」とストレートに伝えてしまうと、自己中心的な印象になってしまう。でも、僕たちが伝えたかったのは「自分の軸を持って、それを貫くことが大事だ」ということだったので、単なるキャッチコピーではなく企業の思想として根付くブランディングが必要でした。ブランドとして洗練された形で「ワガママ」の概念を表現し、それを社内外に一貫して伝えられるかどうかに焦点を置きました。また、デザインだけでなく、僕たちの想いや感情をどう視覚化し、言語化するかも重要なポイントでした。

ー「ZIK(軸)」という名前に込めた意味を教えてください。

前田様:

最初は「ワガママ」をそのまま社名にする案もありました。ただ、社名にするにはストレートすぎるし、企業としてのブランディングを考えたときに、もう少し洗練された形にする必要があると感じました。そこで生まれたのが「ZIK」です。これは「軸(じく)」という言葉からきています。自分の軸を持ち、それを貫くことができる人が、これからの時代を生き抜いていけるーーそんな想いが込められています。

また、ロゴのデザインにもこだわりました。「I(アイ)」の部分を人に見立てて、「自分を伸ばす」という意味を込めています。単なる新しい社名ではなく、僕たちが大切にする価値観を可視化することができたと思っています。

4.「ZIK(軸)」を基盤にした企業文化の変革とブランドの確立

リブランディング後、ZIKの社内文化や採用活動にはどのような変化が生まれたのでしょうか。ブランドが根付いていった過程を探ります。

ーリブランディング後の具体的な成果はありましたか?

前田様:

一番大きな変化は、「ZIK(軸)」という言葉が社内で自然に使われるようになったことです。会話の中で「そのZIK(軸)どうなん?」とか、「それ、仕掛けれてないやん」といった言葉が飛び交うようになり、ブランドが単なるコンセプトではなく、組織の文化として根付いた実感があります。以前は、社内で「理念」として掲げているものの、日々の業務の中であまり意識されることがなかったのですが、リブランディング以降は、判断基準として「自分の軸に沿っているか?」という考え方が明確になり、経営やプロジェクトの意思決定にも影響を与えるようになりました。

また、社外においても「ZIK」のブランド認知が向上したと感じています。デザイン業界の著名なサイトに掲載されたほか、「共感を生むブランド」として評価される機会が増え、業界内での認知度が高まりました。さらに、「ZIKの思想に共感した」と話す企業からの問い合わせも増え、ビジネスの広がりにもつながっています。単なるビジュアルの変更ではなく、企業としての存在意義を明確にできたことが、外部からの評価にも結びついていると実感しています。

ー採用活動への影響はありましたか?

前田様:

以前は、採用面談で話す内容も、条件面に関する質問ばかりで、「給与はいくらですか?」「休日は何日ありますか?」といったやりとりが中心でした。ですが、リブランディング後は「あなたの軸は何ですか?」という問いかけが、採用面接の中で自然にできるようになりました。

面接に来る候補者も、以前と比べて「自分の考えや価値観を重視する人」が増えた印象があります。実際に、「自分の軸がないから」と辞退する人もいれば、「次の面接までに軸を考えてきます」といった姿勢を見せる人もいて、企業の価値観が伝わっていると感じますね。

また、具体的な数値目標を設定していたわけではありませんが、リブランディングの影響で、会社の思想に共感した人材が集まりやすくなったことが成果の一つです。入社後の社員も、「自分の軸があるか」「それを貫けているか」を考えるようになり、会社全体の文化に良い影響を与えています。

5. 「ワガママ」を企業の力に。ZIKの次なる挑戦

リブランディングを経て、ZIKはどのような未来を描いているのでしょうか。社員の個性を原動力に、新たな価値を生み出す挑戦について伺いました。

ー今後、企業としてどのような文化を定着させていきたいですか?

前田様:

「ワガママを追求できる大人を増やす」というビジョンのもと、社員一人ひとりが自分の軸を持ち、それを輝かせられる環境を作りたいと考えています。

日本の社会では、年齢を重ねるにつれて周りに合わせることが求められ、結果として自分の本当にやりたいことが見えなくなってしまう人が多い。でも、本来は「ワガママ=自分のやりたいことを貫くこと」であり、それをポジティブに捉えられる社会にしていきたいんです。

そのために、ZIKでは「共感を仕掛ける」文化を大事にし、自分の軸を貫くために周囲の共感を得る力を持つことを推奨していきます。

ーZIKとしての今後の展望と、目指す未来像を教えてください。

前田様:

ZIKは今後、社員の「やりたいこと」を事業化することに本格的に取り組んでいきたいと考えています。例えば、焼肉が好きな人がいたら、その人がオーナーとなる焼肉屋を作る。そんな風に、個人の「やりたい」を会社が応援し、形にしていくことを目指しています。これは単なる新規事業の拡大ではなく、「社員が自分の軸を持ち、それを貫くことを会社が支援する」というZIKの企業理念を実践するものです。1人1事業のスタイルが確立されれば、会社全体の成長とともに、社員一人ひとりのキャリアの選択肢も広がるはずです。

また、企業の「ワガママ」を叶える事業にも注力していきます。例えば、「ホームページもSNSも全くやっていないのに、優秀な若手を採用したい」といった企業のニーズに応える仕掛けを作り、共感を生むことを目指します。

最終的に目指すのは、「ワガママ」がネガティブなものではなく、「自分の信念を貫くこと」として社会に認識される未来です。ワガママを貫くためには、周囲の共感を得ることが不可欠です。個人の想いをビジネスに変え、共感の輪を広げることで、新しい価値を生み出す。ZIKは「共感を仕掛ける」企業として進化し続け、これからの働き方や企業の在り方に、新たな選択肢を提示していきます。

リブランディングを通じて、軸を持つことの価値を再定義し、社員の個性を尊重する企業文化を確立したZIK。

「ワガママを追求できる大人を増やす」というビジョンのもと、共感を生む組織として進化し、採用や社内文化にも変化をもたらしている。

信念を貫く「ワガママ」を社会に広げるZIKの価値観が、どのように社会に浸透していくのか、今後も注目したい。